दोस्तो हमने इस वर्ण विचार टॉपिक में आपके निम्न प्रश्न लेने का प्रयास किया गया

वर्ण विचार, भाषा एवं वर्ण विचार pdf, वर्ण विचार उच्चारण स्थान, वर्ण विचार mcq, वैन विचार mcq pdf, उच्चारण स्थान तंत्र in english, भाषा एवं वर्ण विचार के प्रश्न उत्तर, स्वर किसे कहते है, व्यजंन किसे कहते है pdf ncert, उच्चारण तंत्र के स्थान, वर्ण विचार क्या है, उच्चारण स्थान का चित्र

हिंदी भाषा का सामान्य परिचय

भाषा

- भाष् धातु से बना है

- धातु मूलभाषा (संस्कृत) में होती है (हिंदी में क्रियाए होती है)

- भाष् का शाब्दिक अर्थ – “विचार प्रकट करना”

- विचार – मनुष्य की अध्वन्यात्मक इकाई होती

- भाषा मे शाब्दिक अर्थ – “जिस माध्यम से विचार को प्रकट करते है उसे भाषा कहते है”

भाषा की विशेषताएं

- भाषा अर्जित सम्पति है (बोलने की क्षमता जन्मजात होती लेकिन क्या बोलना अर्जित होती)

- यह सामाजिक प्रक्रिया है (धीरे धीरे विकास होता है )

- अंतिम स्वरूप नही होता है

- भाषा परिवर्तनशील होती है

- मानक रूप होता है

- भाषा का स्वरूप कठिन से सरल की ओर होता है

भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण – 03

- जिज्ञासा

- अनुकरण

- अभ्यास

भाषा का विकास क्रम

सुनना (L) > बोलना(S) > पढ़ना(R) > लिखना(W)

जबकि मोरिया मोंटेसरी के अनुसार – L >S> W> R

भाषा के प्रकार

- मौखिक भाषा

- इसमे बोलकर + सुनकर क्रियाए होती है

- यह सबसे सरल प्रकार की भाषा है

- लिखित भाषा

- इसमे लिखकर + पढ़कर (पत्र-पत्रिकाएं, पाठ्यपुस्तकें, समाचार पत्र) क्रियाएं होती है

- यह सरल भी है और कठिन भी दोनो तरह की है क्योंकि जिस शैली में लिखा है ओर उसे पढ़ना जनता है तो उसके लिए सरल है और जो पढ़ना नही जानता है उसके लिए कठिन का काम करेगी

- सांकेतिक भाषा

- इसमे संकेत / इशारा किया जाता है

- यह सबसे कठिन भाषा का प्रकार है क्योंकि जब संकेत निश्चित नही होते है तो उसमें सामने वाला अर्थ भिन्न निकाल सकता है

- उदाहरण –

- गाड़ियों का हॉर्न किस प्रकार की भाषा है (मौखिक भाषा या सांकेतिक भाषा ) –

हमे पता है कि मौखिक भाषा के लिए सार्थक शब्द होना जरूरी है तो हॉर्न में कोई सार्थक शब्द नही है

इसलिए यह एक सांकेतिक भाषा है और उदाहरण से समझिए – विसल की आवाज, चिड़ियों का चहकना आदि

- सड़क पर लगा माइलस्टोन किस प्रकार की भाषा है (लिखित या सांकेतिक भाषा) – हमे यह पता होना चाहिए कि लिखित भाषा के लिए सार्थक शब्द होना चाहिए जो कि माइलस्टोन में नही होता है उसमें केवल चित्र होता है जो कि संकेत का काम करता है इसलिए यह सांकेतिक भाषा का उदाहरण है

हिंदी भाषा को अध्ययन की दृष्टि से 03 भागो में बांटा जाता है

- हिंदी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण

- प्रारंभ में मूल भाषा के रूप संस्कृत भाषा थी

- आगे चलकर संस्कृत का दो भागों में विभाजित हो गयी

- एक वैदिक संस्कृत – यह भाषा वेद, उपनिषद, पुराणों की भाषा थी और यह कठिन भाषा भी थी

- दूसरी भाषा – लौकिक संस्कृत भाषा बनी थी यह आमबोल कि भाषा थी

जैसे – रामायण, महाभारत आदि में

भाषा का लौकिक रूप ही परिवर्तनशील होता है

लौकिक भाषा से पाली भाषा का विकास हुआ यह पाली भाषा – बौद्ध धर्म की प्रचलित भाषा थी इसमे त्रिपिटक की रचना की गई

फिर पाली भाषा आगे चलकर प्राकृत भाषा का उदय हुआ जो कि जैन धर्म की प्रचलित भाषा थी जिसमे आगम ग्रंथो की रचना हुई

फिर प्राकृत भाषा आगे अपभ्रंश भाषा (शब्दो का बिगड़ना) का रूप ग्रहण किया और अपभ्रंश भाषा का हि एक रूप शौरसेनी अपभ्रंश है

शौरसेनी अपभ्रंश भाषा से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ

Q. हिंदी भाषा का विकास हुआ ?

- संस्कृत

- अपभ्रंश

- शौरसेनी

- उपरोक्त में से कोई नही [C]

- हिंदी का भौगोलिक दृष्टिकोण

- हिंदी भाषा का अधिकांश प्रयोग मध्य भारत मे होता है

- मध्य भारत – राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश

- ओर साथ ही हिंदी का प्रयोग – अण्डमान निकोबार में भी किया जाता है

- हिंदी का राजनैतिक दृष्टिकोण

- संविधान की अनुसूची 08 में कुल 22 भाषाओ का उल्लेख है जिसमे हिंदी भाषा का उल्लेख है

- संविधान में भाग – 17 राजभाषा से संबंधित है (अनुच्छेद 343 से 351 )

- 22 भाषाओ में

15 वी – सिंधी

16 वी, 17 वी, 18 वी – नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी (ट्रिक – नकम)

19 वी बोडो, 20 वी डोगरी, 21 वी मैथिली, 22 वी संथाली

बोली भाषा मातृभाषा में अंतर

- बोली

- इसका क्षेत्र – सीमित होता है

- जैसे – मेवाती बोली, वागड़ी बोली

- भाषा

- क्षेत्र – व्यापक

- जैसे – राजस्थानी भाषा

- मातृभाषा

- माता के मुख से सीखी जाती है

- विकास – परिवार व समाज से होता

- विचार अभिव्यक्ति की सबसे सशक्त माध्यम होती है

- राजभाषा

- प्रशासन की भाषा होती

- हिंदी को दर्जा मिला हुआ

- राष्ट्रभाषा

- किसी राष्ट्र की अधिकांश जनता द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा

व्याकरण –

- व्याकरण के 03 अंग होते है (वर्ण, शब्द, वाक्य)

- शाब्दिक विच्छेद- वि+आ+करण

- शाब्दिक अर्थ – भली प्रकार से समझना

- परिभाषा – पुस्तक/ विद्या/ ग्रन्थ/ रचना/ कृति/ संस्करण

(a.) भाषा का शुद्ध उच्चारण सिखाती है

(b.) भाषा के शुद्ध लेखन का ज्ञान करवाती है

(c.) भाषा के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान करवाती है

वर्ण विचार –

- परिभाषा – वर्णों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध प्रयोग करने वाली पुस्तक वर्ण विचार कहलाती है

वर्ण-

- ध्वनियों से वर्ण बनता है

- भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती

- भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते है एवं ध्वनि का लिखित रूप – वर्ण कहलाता है

- भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई – ध्वनि

- भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई – वर्ण

- भाषा की सबसे छोटी इकाई – वर्ण

- अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई – शब्द

- भाव / भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई – वाक्य

- भाषा का सबसे बड़ा अंग – वाक्य

भाषा के अंग – 03

- वर्ण – अर्थ ×

- शब्द – अर्थ √, भाव ×

- वाक्य – अर्थ √, भाव √

वर्ण के प्रकार – 02

| स्वर | व्यजंन |

| स्वतंत्र | स्वतंत्र नही |

| आवाज व प्राणवायु में किसी तरह रुकावट नही होती | रुकावट होती |

| अन्य वर्ण की सहायता नही | दूसरे वर्ण की सहायता लेते है |

| जैसे – अ, आ…. | जैसे – क् , ख् , ग् ….. |

अक्षर –

- प्रत्येक वर्ण को अक्षर कहते है

- सभी अक्षर वर्ण नही होते

- जैसे – आम (शब्द √, वर्ण ×)

स्वर –

- वे वर्ण जो स्वतंत्र बोले जाते है तथा जिनके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नही ली जाती है स्वर कहलाते है

- संख्या – 11 √ (अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ)

10 ×

13 √ लेंकिन मूलभाषा में स्वर होते (संस्कृत)

ॠ ओर ॡ

अयोगवाह – अं, आ:

- अ (नही), योग (जुडकर), वाह (वहन)

- वे वर्ण जुड़कर वहन नही होते व्यजंनों के साथ (केवल स्वर के साथ जुड़ते है)

स्वरों के प्रकार – 05

- मात्रा / उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर – 03

- हस्व / लघु / छोटा / एकमात्रिक / *मूलस्वर – 04 [ | ]

- अ / इ / उ / ऋ

- दीर्घ / गुरु / बड़ा / द्विमात्रिक / संधि स्वर – 07 [ S ]

- आ / ई / ऊ – दीर्घ संधि

- ए / ऐ – गुण संधि

- ओ / औ – वृद्धि संधि

- प्लुत स्वर [ SSS…]

- वे स्वर जिन्हें लम्बे समय के लिए लगातार बोला जाय उन्हें प्लुत स्वर कहते है

- जैसे – ओउम

- संख्या – 08[ अ + 7 दीर्घ ]

- ओष्ठ आकृति के आधार पर – 02

- वृतमुखी / वृत्ताकार – 04

- अ, ऊ, ओ, औ

- अवृताकार / अवृतमुखी – 07

- अ, आ, इ, ई, ऋ, ए, ऐ

NOTE – अॅ- विदेशी स्वर / आगत स्वर / अर्धचंद्रबिन्दु / ग्रहीत स्वर

- जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर – 03

- अग्र स्वर – इ / ई / ए / ऐ / ऋ

- मध्य स्वर – अ

- पश्च स्वर – आ / उ / ऊ / ओ / औ

- तालु की स्थिति के आधार पर – 04

- संवृत / बन्द स्वर – जब मुह बन्द होगा [ इ / ई / उ / ऊ / ऋ ]

- अर्द्ध संवृत स्वर / आधा मुँह बन्द – ए / ओ

- विवृत / खुला स्वर – जब मुँह पूरा खुलता [आ]

- अर्द्ध विवृत – अ / ऐ / औ

- अनुनासिकता के आधार पर स्वरों के प्रकार – 02

अं / अनुस्वार – तत्सम

अँ / चन्द्रबिन्दु / अनुनासिक – तद्भव

- निरनुनासिक स्वर – 11

- जैसे – अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ

- निर् (नही) + अनुनासिक

- अनुनासिक स्वर – 11

- जैसे – अँ, आँ, इँ, ई, उँ, ऊँ, ऋॅ, एॅ, ऐॅ, ओॅ, औॅ

- जाति के आधार पर स्वरों के प्रकार

- सजातीय स्वर – समान जाति का स्वर

जैसे – अ, आ, इ, ई, उ, ऊ

- विजातीय स्वर – असमान जाति के स्वर

जैसे – ऋ, ए, ऐ, ओ, औ

व्यजंन

- वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नही होते है अर्थात बोलने हेतु अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है वे वर्ण व्यजंन कहलाते है

- संख्या – 33

Note क्ष, त्र, ज्ञ, श्र

ये 04 सयुंक्त अक्षर है ना कि व्यजंन

क वर्ग – क, ख, ग, घ, ड़

- पञ्चमाक्षर बिंदु – 1 ड़

- ताड़न जात / उत्क्षिप्त चिह्न / फेंका हुआ चिह्न

02 वर्ण – त वर्ग – 3 / 4 क्रमशः ड़(R) / ढ़(Rh)

ये भी 33 व्यजंन में शामिल नही है

इन्हें द्विगुण वर्ण भी कहते है

- नुक्ता चिह्न – अरबी व फ़ारसी में होते

कुल 05 वर्ण होते

क़, ख़, ग़, ज़, फ़

राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द ने प्रथम बार बताया

Ncert में 03 वर्ण को नुक्ता माना गया (ख़, ज़, फ़)

जबकि RPSC ने 5 माना

च वर्ग – च, छ, ज, झ, ञ

वर्तमान मे अमानक वर्ण

ट वर्ग – ट, ठ, ड, ढ, ण

त वर्ग – त, थ, द, ध, न

- थ, ध से कभी भी शिरोरेखा नही गुजरती

- प्रातः काल मे ‘ : ‘ में गुंडी आने पर शिरोरेखा विच्छेद हो जाती है

प वर्ग – प, फ, ब, भ, म

अंतस्थ – य, र, ल, व

उष्म वर्ण – श, ष, स, ह

अध्ययन की सरलता हेतु व्यजंनों को 03 भागो में बांटते है

- स्पर्शी व्यजंन –

- वे वर्ण जिन्हें बोलते समय जीभ मुँह के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करती है

- संख्या – 25

- अन्तः स्थ –

- संख्या – 04 (य, र, ल, व)

- ‘य’ एवं ‘व’ वर्ण का उच्चारण के समय जीभ किसी मुँह के अवयव को स्पर्श करती है

- ‘य’ एवं ‘व’ वर्ण का उच्चारण स्वरों की तरह स्वतंत्र होता है

अतः इन दोनों वर्णों को अर्धस्वर कहते है

- ‘र’ – जीभ के घर्षण के साथ उच्चारण होता है

- ‘ल’ – जीभ के एक स्पर्श से हो जाता है जीभ एक बार केवल मूर्द्धा को स्पर्श करती है

- उष्म वर्ण –

- संख्या – 04 (श, ष, स, ह)

- शाब्दिक अर्थ – गर्म

- उच्चारण में जीभ किसी मुख अवयव के पास तो चली जाती है लेकिन स्पर्श नही होता है

घोष / कम्पन के आधार पर व्यजंनों का वर्गीकरण – 02

| अघोष | सघोष / घोष |

| अ (नही) + घोष (कम्पन्न) | स (सहित) + घोष (कम्पन्न) |

| प्रत्येक वर्ग का 1, 2 वर्ण10 + श, ष, सकुल संख्या – 13 | प्रत्येक वर्ग का 3, 4, 5 वर्ण + य, र, ल, व, ह + सभी स्वर (11) |

प्राणवायु के आधार पर वर्ण – 02

- प्राणवायु – मुँह से बाहर निकलनी वाली वायु

| अल्पप्राण | महाप्राण |

| वर्ग का 1, 2, 3 वर्ण + अंतस्थ 04 + सभी स्वर (11) | वर्ग का 2, 4 वर्ण + श, ष, स, ह |

| कुल संख्या – 30 | कुल संख्या – 14 |

NOTE – हिंदी भाषा का पाणिनि – कामता प्रसाद

गुरु

उच्चारण के आधार पर वर्ण का वर्गीकरण – 08

- 08 अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार

- 08 कारकों की संख्या

- 08 प्रयोग एव संरचना के आधार पर क्रिया के भेद

- स्पर्श व्यजंन / मूल स्पर्श – 16 (क, त, ट, प वर्ग के प्रथम 4-4 वर्ण)

- संघर्षी -04 श, ष, स, ह (क़, ख़, ग़, ज़, फ़)

- स्पर्श संघर्ष – 04 च, छ, ज, झ

- नासिक्य – 05 सभी वर्गों के पञ्चमाक्षर

- संघर्षहीन / अर्धस्वर– 02 य, व

- प्रकम्पित / लुंठित – 01 र

- पार्श्विक – 01 ल (पार्श्व – बगल / किनारा)

- ताड़नजात – 02 ड़, ढ़

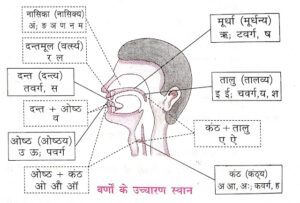

उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण विचार का वर्गीकरण-

| क्र. स. | वर्ण (व्यजंन/ स्वर) | उच्चारण स्थान | नाम |

| 1 | अ, आ, क वर्ग, : | कंठ | कंठय |

| 2 | इ, ई, च वर्ग, य, श | तालु | तालव्य |

| 3 | ऋ, ट वर्ग, र, ष | मूर्द्धा | मूर्धन्य |

| 4 | लृ, त वर्ग, ल, स | दन्त | दन्त्य |

| 5 | उ, ऊ, प वर्ग | ओष्ठ | ओष्ठ्य |

| 6 | ए, ऐ | कंठ + तालु | कंठतालव्य |

| 7 | ओ, औ | कंठ + ओष्ठ | कंठोष्ठ्य |

| 8 | व | दांत + ओष्ठ | दंतोंओष्ठ्य |

| 9 | ह | स्वर यंत्र | अलीजिह्वा |

| 10 | अं | नासिका | नासिक्य |

हिंदी के अन्य वर्ण – वर्ण विचार

- अयोगवाह

- संख्या – 02

- अं – अनुस्वार (ं )

- अ: – विसर्ग (:)

- इनका प्रयोग व्यजंन वर्णों के साथ नही होता केवल स्वरों के साथ प्रयोग होता है

- इनकी सदैव 02 मात्राएं मानी जाती है ( S)

- संयुक्त अक्षर

- संख्या – 04

- इनमे कुल 3 वर्ण होता है (02 व्यजंन + 01 स्वर )

- क्ष – क् + ष् + अ

- त्र – त् + र् + अ

- ज्ञ – ज् + ञ् + अ

- श्र – श् + र् + अ

- विकसित स्वर / अनुनासिक / चन्द्रबिन्दु –

- संख्या – 01 (ँ)

- ताड़नजात / उत्क्षिप्त/ द्विगुण/ विकसित व्यजंन –

- संख्या – 02 ड़ ढ़

- इनको कभी स्वर रहित नही किया जा सकता है

- (ड़् + अ) नोट – एक स्थान पर दो चिह्न कभी नही लगा सकते

- इनसे नया शब्द का आरंभ नही होता

- विदेशी स्वर / आगत स्वर / मेहमान / अर्धचंद्रबिन्दु

- संख्या – 01 कॉलेज, डॉक्टर

- विदेशी व्यजंन

- संख्या – 05

- क़, ख़, ग़, ज़, फ़

- अरबी, फ़ारसी भाषा के है

- इन्हें जिह्वमुलिय ध्वनि भी कहते

- NCERT – 03 (ख़, ज़, फ़)

वर्णों की संख्या

| स्वर | 11 |

| व्यजंन | 33 |

| कुल | 44 (मूल वर्ण / साधारण वर्ण) |

| अयोगवाह | 02 |

| सयुंक्त अक्षर | 04 |

| ताड़नजात | 02 |

| कुल | 52 (हिंदी में कुल वर्ण) |

| विदेशी वर्ण | 04 (ख़, ज़, फ़, ऑ) |

| कुल | 56 (हिंदी के मानक वर्ण ) |

मात्रा –

- स्वर का ही रूप होता है

- स्वर का प्रतिनिधित्व करता है

- व्यजंनों के साथ जुड़ते है

- संख्या – 11 (दृश्य रूप में 10 होते )

अ – मात्रा नही होती संकेत रूप में होता इसलिए इसे उदासीन स्वर कहते है

| स्वर | अ | आ | इ | ई | उ | ऊ | ऋ | ए | ऐ | ओ | औ |

| मात्रा | – (उदासीन) | ा | ि | ी | ु | ू | ृ | े | ै | ो | ौ |

मात्रा के आधार पर – वर्ण विचार

- हृस्व – 04 (अ, इ, उ, ऋ) – एक मात्रा

- दीर्घ – 07 (आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ) – दो मात्रा

Q. कमल शब्द में मात्राओं की संख्या बताओ ?

उत्तर मात्रा – क् + अ (1) + म् + अ (1) + ल् + अ (1)

कुल मात्रा – 03

Q. कोमल शब्द मे मात्राओं की संख्या बताओ ?

उत्तर मात्रा – क् + ओ (2) +म् + अ (1) + ल् + अ(1)

कुल मात्रा – 04

Q. कमल मे वर्णों की संख्या बताओ ?

उत्तर वर्ण – क्+अ+म्+अ+ल्+अ

NOTE – अंतिम स्वर ध्वनियों मे अंतिम ‘अ’ को नही गिना जाता है इसलिए कमल मे 05 वर्ण है

Q. शेरनी मे वर्णों की संख्या बताओ ?

उत्तर वर्ण – श्+ए+र्+अ+न्+ई (यहाँ कुल 6 वर्ण है)

व्यजनों को स्वर रहित करना

नियम 1.

– वे व्यजंन वर्ण जिनमे खड़ी पाई का प्रयोग होता है और जो इस खड़ी पाई से पहले प्रारंभ होकर पहले ही पूर्ण हो जाते है ऐसे कुल व्यजंन वर्ण – 22 होते है इन्हें आधा लिखने के लिए खड़ी पाई को हटा दिया जाता है

जैसे ख > ख्याल

नियम 2.

– वे वर्ण (व्यजंन) जिनमे खड़ी पाई का प्रयोग होता है तथा वे इसे लाँघकर आगे भी निकल जाते है तथा ऐसे कुल वर्ण 02 है (क, फ़)

इन्हें आधा करने हेतु आगे जाने वाले भाग को आधा हटा लिया जाता है

जैसे क > क्या

NOTE मक्का – इसे द्वित्व कहते है क्योंकि दोनों वर्ण समान है

मुक्त – इसे सयुंक्तअक्षर कहते है क्योंकि दोनों वर्ण अलग अलग है

नियम 3.

वे व्यजंन वर्ण जिनमे खड़ी पाई का प्रयोग भी नही होता है ऐसे कुल 09 वर्ण है (ड़, छ, ट, ठ, ड, ढ, द, र, ह)

( इनमे र को छोड़कर सभी गोल वर्ण कहलाते है )

इन्हें आधा लिखने के लिए हलन्त का प्रयोग करते है ( र को छोड़कर)

र – इसे रेफ वर्ण कहते है

- इसके 04 रूप होते है

- र – स्वर सहित (पूर्ण)

- वे वर्ण जो खड़ी पाई के है एव स्वयं स्वर रहित है इनके साथ ‘र’ को पूरा जोड़ना हो तो

प्रकाश – प्+र्+अ+क्+आ+श्+अ

- कोई भी गोल व्यजंन के साथ ‘र’ को जोड़ना हो तो जैसे ‘ट्र’ – ये वर्ण स्वर रहित है और इसमे ‘र’ स्वर सहित है

- रेफ वाला – जैसे पर्व (इसमे र् आधा यानी स्वर रहित है)

NOTE – शिरोरेखा से नीचे वाले ‘र’ सदैव स्वर सहित अर्थात ‘र’ पूर्ण होता है तथा शिरोरेखा के उपर वाला ‘र’ वर्ण सदैव आधा होता है

शब्दकोश व साहित्यकोश उपयोग पद्धति –

पहले स्थान पर – अनुस्वार (ं) / चन्द्रबिन्दु (ँ), विसर्ग (:)

दूसरे स्थान पर – स्वर – अ, आ, ऑ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ

तीसरे स्थान पर – व्यंजन – क से ह तक

| 1. | अं, अँ, अ:, अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ |

| 2. | क्, क्ष, ख, ग, घ, ड़ |

| 3. | च, छ, ज, ज्ञ, झ, ञ् |

| 4. | ट, ठ, ड, ढ, ण |

| 5. | त, त्र, थ, द, ध, न् |

| 6. | प, फ, ब, भ, म् |

| 7. | य, र, ल, व |

| 8 | श, श्र, ष, स, ह |

मित्रो हमने वर्ण विचार को पूर्ण रूप से शुद्ध लिखने का प्रयास किया है फिर भी कुछ सलाह, गलती होने पर आप कमेंट के माध्यम से हमे अवगत करवा सकते हो

यह भाषा एव वर्ण विचार लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षाओ के लिए उपयोगी है फिर भी आप अपने सिलैब्स के अकॉर्डिंग पढ़ने का प्रयास करना चाहिए

यह टॉपिक मुख्य रूप से rpsc एव अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जो एग्जाम लिए जाते है उनके लिए उपयोगी है

हमने इस वेबसाइट पर काफी सारे टॉपिक की चर्चा की गई अगर आपको इन नोट्स को डाऊनलोड करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते है टेलीग्राम ग्रुप में यह नोट्स आपको रंगीन रूप से उपलब्ध होंगे धन्यवाद